이 글은 FIFA 기록, BBC·The Guardian·The New Yorker 등 주요 언론 기사,

『The Ball is Round』(축구사), 『Inverting the Pyramid』(전술사)와

각 대회 공식 보고서·아카이브를 참고했으나,

독자의 몰입을 위해 문학적 상상과 서사적 각색이 일부 포함되어 있습니다.

사실 그대로의 연대기가 아닌, 드라마와 긴장감을 살린 소설체 서술임을 미리 알려드립니다.

인물과 사건에는 이해를 돕는 (설명)을 덧붙였습니다.

밤의 잔디 위로 공 하나가 떨어진다.

가죽 냄새와 흙먼지가 뒤섞인 냄새가 하늘로 피어오르고,

공은 그라운드의 한가운데에서 천천히 멈춘다.

누군가는 그것을 ‘세상의 심장’이라 불렀다.

네 구역으로 나뉜 잔디와 하얀 분필선 사이, 국경과 언어의 차이는 잠시 동안 무효가 된다.

휘슬이 울리면 국기와 노래, 그리고 전쟁의 기억마저도 잠깐은 뒤로 물러난다.

월드컵은 그렇게 시작되었다.

이야기를 거슬러 올라가면 프랑스 파리의 작은 방이 있다.

1904년, 몇 명의 축구인들이 모여 국제축구연맹 FIFA를 만든다.

대회라는 꿈은 오래전부터 있었다.

하지만 전쟁과 정치, 올림픽(아마추어 규정)과의 경계가 얽혀 있었고, 누군가 선을 그어야 했다.

결국 1930년,

우루과이가 세계를 초대한다.

우루과이(독립 100주년과 올림픽 2연패의 나라)는 스스로 축제를 열겠다고 결심했다.

배를 타고 대서양을 건너온 팀들은 항구에서 바람을 맞으며 현수막을 보았다.

“코파 문디알.”

세계는 처음으로 하나의 공을 향해 발을 모았다.

|

| Estadio Centenario 1930 — Unknown, Wikimedia Commons, Public Domain. |

첫 결승은 우루과이와 아르헨티나였다.

환호와 야유가 엉키는 관중석에서, 절반은 하늘빛, 절반은 연한 하늘빛이었다.

논쟁은 킥오프 전에 이미 시작되었다.

어떤 공을 쓸 것인가.

아르헨티나는 자신들의 ‘티엔토’(가죽 12패널 공)를 원했고,

우루과이는 ‘티 모델’(단단하고 탄력 높은 공)을 고집했다.

타협은 기묘했다.

전반은 아르헨티나 공, 후반은 우루과이 공.

그날의 공은 전반에 부드럽게 굴러 아르헨티나가 앞서가게 했고,

후반엔 무거운 탄력으로 튀어 올라 우루과이의 다리를 돕는 듯했다.

스코어는 4–2, 월드컵의 첫 우승 트로피가 몬테비데오의 하늘 아래서 번쩍였다.

시간은 전진했다.

1934년 이탈리아, 검은 셔츠와 제국의 구호가 경기장 밖을 진동시켰다.

지도자의 그림자는 심판의 휘슬보다 무거웠고,

월드컵은 권력의 확성기가 될 수 있음을 세상에 보여주었다.

1938년 프랑스, 합병으로 사라진 국기(오스트리아),

기권과 불안, 그리고 전쟁의 그림자가 더 짙어졌다.

그리고 휘슬은 12년 동안 울리지 않았다.

.jpg) |

| 우승 뒤 트로피를 든 우루과이의 알시데스 기지아 컷(Estadio 잡지) Ghiggia con la Copa Jules Rimet (1950)” — Estadio (Santiago: Zig-Zag), via Wikimedia Commons, Public Domain (PD-Chile) |

1950년, 브라질이 잔디를 갈아엎고 초대했다.

리우 데 자네이루의 마라카낭(대형 경기장)은 그 자체가 신전 같았다.

결승 없는 결승이 치러지던 마지막 라운드, 브라질은 한 골만 넣어도 우승이었다.

흰 유니폼을 입은 우루과이 선수들이 터널을 빠져나올 때,

브라질의 파도는 이미 승리를 노래하고 있었다.

그러나 축구는 배신을 사랑한다.

우루과이의 역습이 골망을 흔드는 순간, 함성은 침묵으로, 깃발은 천 조각으로 변했다.

그날을 브라질은 ‘마라카나소’(마라카낭의 비극)라 불렀다.

공식 집계 173,850명, 비공식으로는 20만에 가까운 인파가

패배를 목격했다는 기록은 지금도 전설처럼 회자된다.

1954년 스위스의 비가 억수같이 쏟아지던 결승,

헝가리의 마법이 독일의 실용을 만나 흔들렸다.

독일의 발에는 교체형 스터드(비가 오면 길게, 마르면 짧게 바꾸는 징)가 박힌

가벼운 부츠가 채워져 있었다.

아디 다슬러(스포츠 장인, 훗날 아디다스의 창업자)의 공방에서 나온 그 발명품은

미끄러운 잔디 위에서 균형을 선물했고, ‘베른의 기적’은 그렇게 쓰였다.

1958년 스웨덴, 열일곱 살의 소년이 울음을 삼켰다.

그의 이름은 펠레(브라질의 10번)였다.

소년은 결승에서 두 골을 넣고 잔디 위에 주저앉아 어깨를 들썩였다.

가린샤(악마의 드리블러)는 미소로 소년을 일으켜 세웠다.

1962년 칠레, 산티아고의 밤은 난투극으로 얼룩졌다.

칠레와 이탈리아가 서로를 향해 달려들고 주먹이 오갔으며,

경찰이 네 번이나 그라운드로 뛰어들었다.

역사는 그 경기를 ‘산티아고의 전투’라 불렀다.

|

| 도난된 줄리메 컵을 찾아낸 개 ‘픽클스’ 기념 블루 플라크 Pickles Blue Plaque (Beulah Hill) — Mpilcher84, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0. |

1966년 잉글랜드, 트로피는 대회 개막 전 도둑맞았다.

런던의 한 전시장에서 사라진 작은 금빛 여신상(줄 리메 트로피)은

며칠 뒤 ‘픽클스’라는 이름의 개가 울타리 아래서 찾아냈다.

세계는 신문 1면으로 그 개의 영웅담을 읽었고, 트로피는 다시 빛을 찾았다.

그 대회의 또 다른 논쟁은 결승에서 터졌다.

잉글랜드의 제프 허스트(역대 최초로 월드컵결승 헤트트릭)가 때린 슛이

크로스바를 맞고 라인 근처에 떨어졌고, 골로 선언되었다.

그 공이 완전히 라인을 넘었는지는 지금도 논쟁거리다.

‘웸블리 골’은 그렇게 신화가 되었다.

그리고 미들즈브러의 한 밤, 북한이 이탈리아를 1–0으로 꺾었다.

월드컵은 약자의 반란을 기억하는 대회라는 사실이 또렷해졌다.

|

| Pelé celebrating (1970) https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3APele_celebrating_1970.jpg Wikimedia Commons, Public Domain (PD-AR-Photo) |

1970년 멕시코, 티끌 같은 먼지가 태양을 받았다.

아스테카(멕시코시티의 거대 경기장)에서 이탈리아와 서독이 서로의 심장을 찢어가며 뛰었다.

연장에만 다섯 골, 4–3.

세상은 그 경기를 ‘세기의 경기’라 불렀다.

펠레는 세 번째 별을 어깨에 꿰맸고, 월드컵은 컬러 텔레비전 속에서 영원한 색을 얻었다.

1974년 서독,

새 트로피(브라질이 1970년 영구 소장한 뒤 교체된 FIFA 월드컵 트로피)가 처음으로 빛났다.

토탈사커(포지션을 유동적으로 교환하는 전술)의 선구자 네덜란드는 발끝으로 혁명을 설파했으나,

우승은 서독의 몫이었다.

그해 조별리그에서 동독은 서독을 1–0으로 눌렀다.

철책과 이념을 넘어 서로를 마주한 단 한 번의 공식 승부,

스파르바서의 골은 분단의 시대에 이상한 침묵을 남겼다.

.jpg) |

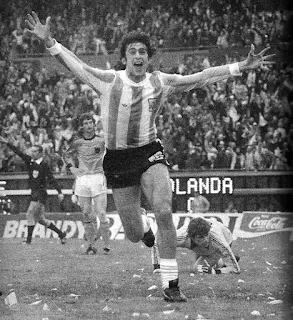

| Mario Kempes goal celebration (1978 Final) https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3AKempes_goal_final.jpg Wikimedia Commons, Public Domain (PD-AR-Photo) |

1978년 아르헨티나, 경기장 밖에서는 군홧발이 구호를 짓눌렀다.

독재정권의 시선이 스탠드를 가득 메운 채, 대회는 축제처럼 진행되었다.

그리고 페루전 6–0.

브라질을 따돌리기 위해 네 골 차 이상이 필요했던 경기에서,

스코어는 역사의 가장 시끄러운 의문부호가 되었다.

페루에 대한 원조가 이뤄졌을 것이라는 의혹과

페루의 골키퍼 라몬 퀴로가에게 시선이 모이는데,

공교롭게도 퀴로가는 아르헨티나에서 태어나 페루의 시민권을 획득한 선수였다.

진실은 아직도 완전하지 않다.

그러나 그날의 박수와 우승 세리머니는 지금까지 논쟁을 품은 채 반복 재생된다.

1982년 스페인, 축제는 커졌고 팀도 24개로 늘었다.

알제리가 서독을 꺾으며 대회를 흔들었지만, 마지막 조별리그의 ‘히혼의 수치’가 분노를 불렀다.

서독과 오스트리아가 1–0 이후 이상할 만큼 느슨하게 공을 주고받던 그날,

방송 해설은 말을 잃었다.

그 후 FIFA는 최종전 동시 킥오프(마지막 라운드의 경기 동시 진행)를 규정으로 박았다.

같은 대회에서 파올로 로시가 브라질을 무너뜨렸고,

슈마허와 바티스톤의 충돌은 축구가 얼마나 잔혹해질 수 있는지를 보여주었다.

우승은 이탈리아의 것이었다.

|

| Maradona vs Shilton – ‘Hand of God’, 1986. Source: El Gráfico, via Wikimedia Commons. Public domain in Argentina (URAA caution for U.S.) |

1986년 멕시코, 여섯 살짜리 소년이 티비 앞에서 알았다.

축구는 때때로 도둑질처럼 아름답다는 것을.

마라도나는 잉글랜드의 하늘 아래서 손을 들었다.

‘신의 손’이라 불린 첫 골,

그리고 하프라인부터 수비 네 명을 차례로 벗기는 두 번째 골.

그날은 반칙과 천재성이 한 몸이었다.

세상은 도덕과 예술 사이에서 박수를 쳤다.

1990년 이탈리아,

경계와 쇠창살이 부서지고 베를린 장벽이 무너진 뒤의 첫 월드컵.

그러나 그해의 축구는 닫힌 벽 같았다.

공은 뒤로, 뒤로 흘렀고 골키퍼는 손으로 잡으며 시간을 잡아먹었다.

세계는 하품했고, 규칙은 바뀌었다.

1992년 ‘백패스 금지’(발로 골키퍼에게 준 공은 잡을 수 없음)가

도입되며 축구는 다시 앞으로 향하기 시작했다.

1994년 미국, 스타의 나라가 축구를 받아올렸다.

마라도나는 약물 양성으로 퇴장했고, 이탈리아의 바조는 마지막 킥을 하늘로 올렸다.

브라질은 승부차기로 우승을 꿰찼다.

그러나 그 해의 가장 어두운 그림자는 경기장 밖에서 드리워졌다.

콜롬비아의 수비수 안드레스 에스코바르가 자책골 열흘 뒤 총탄에 쓰러졌다.

축구가 국가의 상처와 범죄의 어둠과 얼마나 가깝게 맞닿아 있는지를,

세상은 그 죽음으로 알았다.

1998년 프랑스, 32개 팀의 새로운 시대가 열렸다.

지단은 결승에서 두 번의 헤더로 스타드를 흔들었고, 파리는 새벽까지 깨어 있었다.

그러나 전날 밤 브라질의 호나우두에게 일어난 일은 지금도 미스터리의 영역에 남아 있다.

그의 건강 이상, 경기 직전의 혼란, 선발 명단 교체 소동.

그리고 0–3.

축구가 어떤 밤에는 신화보다도 더 불투명해진다는 사실만이 선명하게 남았다.

|

| 2002년 한.일 월드컵 광화문 응원 |

2002년 한일, 아시아의 밤이 세계를 비추었다.

한국은 강한 압박과 질주로 역사를 뒤흔들었고, 이탈리아와 스페인전의 판정은 끝없는 논쟁을 낳았다.

누구는 음모라 했고, 누구는 전술의 승리라 했다.

그러나 한 가지 분명한 것은, 그 대회가 축구의 지리와 위계를 다시 그려보게 만들었다는 사실이다.

터키는 3위를 차지했고, 일본의 기세도 밤마다 도시에 파도를 만들었다.

2006년 독일, 여름의 동화가 펼쳐졌다.

결승 연장에서 지네딘 지단은 고개를 숙이지 않았다.

그는 마르코 마테라치를 가슴으로 들이받았고, 빨간 카드가 하늘을 가르며 떨어졌다.

이탈리아는 승부차기 끝에 월계관을 썼지만, 세상은 그날의 ‘헤드버트’를 영원히 기억하게 되었다.

|

| Adidas Jabulani Official World Cup 2010 — Shawn Smith, Wikimedia Commons, CC BY 2.0. |

2010년 남아프리카공화국, 아프리카 대륙의 첫 월드컵.

관중석은 부부젤라(플라스틱 나팔)의 웅성으로 가득 찼고, 어떤 이는 음량을 줄이며 경기를 봐야 했다.

공 ‘자블라니’는 가벼운 궤적으로 골키퍼를 놀라게 했다.

스페인은 티키타카(짧은 패스와 점유)의 최종 진화를 보여주며 처음으로 별을 달았다.

2014년 브라질, 축구의 고향에서 악몽 같은 밤이 있었다.

벨루오리존치의 스코어보드는 현실을 거부했지만, 숫자는 냉정했다.

브라질 1–7 독일.

네이마르의 빈 자리, 실점의 연쇄, 관중석의 침묵.

독일은 결승에서 아르헨티나를 꺾고 네 번째 별을 달았다.

그리고 브라질의 그 밤은 ‘미네이라소’라는 이름으로 또 하나의 상처가 되었다.

2018년 러시아, 비디오 판독 보조심판 VAR(판정 보조 시스템)이 정식 도입되었다.

오프사이드 선이 스크린에 그려지고, 심판의 손이 귀에 닿을 때마다 경기장은 숨을 죽였다.

프랑스는 젊은 별 음바페의 속도로 정상에 올랐고, 크로아티아는 끝까지 전진했다.

축구는 다시 기술과 인간의 경계에 대해 묻기 시작했다.

2022년 카타르, 겨울의 월드컵이 처음으로 열렸다.

논쟁과 의심, 그리고 새로운 기록들이 뒤섞였다.

모로코는 아프리카 팀 최초로 4강에 올랐고, 대륙과 아랍권의 함성이 루사일의 밤을 채웠다.

결승은 3–3, 승부차기.

메시는 아르헨티나의 세 번째 별과 개인으로는 GOAT(Greatest Of All Time)를 달성했다.

음바페는 결승 해트트릭이라는 전무후무의 이름을 얻었다.

그날은 월드컵이 왜 세계 최대의 공연인지 다시 증명된 밤이었다.

사소한 듯 보이지만 잊히지 않는 이야기들도 있다.

1966년의 개 픽클스가 울타리 밑에서 트로피를 찾아낸 이야기.

브라질이 영구 소장한 줄 리메 트로피가 1983년 또 한 번 도난당하고

흔적 없이 사라졌다는 미스터리,

FIFA가 1997년 경매로 산 것은 정밀 분석 끝에 ‘진짜가 아닌 복제’였다는 뒤늦은 확인.

1950년 인도가 ‘맨발 때문에 참가를 포기했다’는 대중적 전설은 과장과 오해가 섞였고,

실제로는 재정·여정 문제와 축구 행정의 혼란이 더 큰 이유였다는 반론.

1970년의 ‘세기의 경기’가 남긴 동판 한 장이 지금도 아스테카의 벽에 붙어 있다는 사실.

그리고 1970년의 우아함이, 1990년의 지루함이,

1992년의 백패스 금지로 이어져 축구를 더 빠르게 만들었다는 인과.

월드컵은 언제나 경기장 밖과 연결된다.

1934년의 정치, 1978년의 독재, 1994년의 총성과 장례식, 2010년의 문화 상징.

한 장의 사진, 한 번의 판정, 한밤의 골이 국경을 넘어 말이 되고 노래가 된다.

잊으려 해도 잊히지 않는 숫자들이 있고, 설명하려 해도 설명되지 않는 순간이 있다.

공이 회전하는 동안, 우리 모두는 잠깐 같은 방향을 바라본다.

국기와 언어가 달라도, 환호의 순간만큼은 같은 언어다.

누군가는 말한다.

월드컵은 네 해마다 돌아오는 종교라고.

큰 경기장에 사람들이 모이고, 오래된 노래를 부르고, 누구도 결과를 장담하지 못한다.

그리고 끝나고 나면, 세상은 그 이전과 약간은 달라져 있다.

도시들은 새로운 전설을 가슴에 새기고, 아이들은 골대 대신 벽을 향해 공을 찬다.

공은 또다시 굴러간다.

월드컵의 역사는 그래서 끝나지 않는다.

항상 다음 킥오프를 향해, 시간을 넘어 굴러간다.

우리는 누가 더 많은 별을 달았는지 알고 있다.

그러나 우리가 진짜로 기억하는 것은, 어느 비 오는 밤의 미끄러운 패스,

어느 더운 오후의 짧은 터치, 어느 겨울밤의 길어진 그림자다.

월드컵의 역사는 결국,

우리가 그라운드 가장자리에서 함께 쉼 없이 되뇌어 온 이야기의 역사다.

마라카낭의 이불, 아스테카의 태양, 베를린의 상처, 광화문의 함성, 요하네스버그의 나팔, 도하의 겨울.

그리고 다음 도시의 다음 노래.

잔디의 가장자리에 공이 멈춘다.

아이 한 명이 달려가 발끝으로 공을 톡 건드린다.

공은 또다시 구른다.

그 순간 세계는 잠깐 하나가 된다.

.jpg)

댓글 쓰기